Tra le carte lasciate da Hans-Joachim Staude si trovano alcuni spartiti musicali autografi, tra cui quattro Lieder per voce e pianoforte. Il Maestro Dario Paolini si è interessato di queste composizioni inedite e al convegno su Staude tenuto a Venezia nel novembre del 2015 ha presentato la seguente relazione. Ha poi cantato i quattro Lieder accompagnato al pianoforte da Antonello Maio, suo amico e collega. Le registrazioni di questo concerto in mp3 sono inserite qui sotto nel testo laddove si tratta dei singoli brani.

Quando la cara amica Monica Vinardi venne a parlarmi di un pittore del Novecento che aveva composto della musica, m’interessai immediatamente all’argomento, in primo luogo perché il rapporto tra la musica e l’arte figurativa aveva caratterizzato alcuni aspetti della mia tesi di dottorato, e in secondo luogo poiché personalmente, essendo musicista, mi dedico amatorialmente alla pittura. La curiosità era dunque quella di comprendere se il modo in cui Staude si è avvicinato alla composizione di brani musicali fosse lo stesso con cui mi avvicinavo io al colore, ossia per un’ineluttabile necessità interiore.

La riflessione sui rapporti tra suono e colore, le due entità base della musica e della pittura, ha da sempre attratto l’attenzione e caratterizzato l’opera di molti studiosi. Scienziati, filosofi e artisti, affascinati dall’idea che entrambi gli elementi costituiscano il prodotto di vibrazioni fisiche, hanno cercato di elaborare delle tabelle di corrispondenza e di individuare delle leggi comuni, ricercandole particolarmente nel regno dei numeri. La relazione tra note musicali e numeri è già riconosciuta dai pitagorici (550 a.C.), e nel Timeo di Platone (attorno al 370 a.C.) le leggi matematiche che sono alla base della musica vengono messe in relazione alle leggi cosmologiche.

I primi accenni a una corrispondenza tra l’armonia dei suoni e quella dei colori si trovano in Aristotele (De sensu) e la testimonianza della ricezione di tali concezioni nel mondo latino è riscontrabile nelle teorie di Franchino Gaffurio, che rapporta i modi greci ai colori (1492). Quasi un secolo più tardi, il pittore Giuseppe Arcimboldo mette in relazione, in maniera davvero singolare rispetto all’idea generale, i suoni gravi con il bianco e i suoni acuti con i colori scuri.

Ma bisognerà attendere Athanasius Kircher (1646 circa) per assistere a un perfezionamento delle corrispondenze tra gli intervalli musicali e i colori, redatto sulla base di un certo tradizionale simbolismo: interessante il confronto con altri due schemi proposti da Marin Cureau de la Chambre (dedotto da Aristotele, 1650) e da Isaac Newton (risultato della divisione matematica dello spettro luminoso in sette colori operata nel Trattato di ottica, 1704).

Nel corso del XIX secolo è significativa l’affermazione di Goethe che, nel suo Trattato dei colori, scrive: “il colore e il suono hanno la medesima origine […] ma fluiscono in condizioni differenti” e contemporaneamente afferma che “la pittura deve avere il suo basso continuo”.

Passando per i simbolisti (le “corrispondenze” di Baudelaire e il colore delle vocali di Rimbaud), il mondo del primo Novecento, attraverso nuove scoperte scientifiche (ad esempio l’elettricità e la luce come onda elettromagnetica) e nuove forme d’arte (il cinema), farà di tali corrispondenze la base di molte avanguardie ed esperienze artistiche.

Pur risalendo al Rinascimento, il tentativo di unificazione tra arti spaziali (pittura, scultura) e arti temporali (musica, poesia) trova nel Novecento la sua massima espressione. Quelle che fino ad allora erano espresse più come associazioni mentali che come analogie pratiche si pongono ora alla base di una vera e propria ricerca di mezzi tecnici comuni: l’identità di vedute di un musicista come Rameau (“la pittura è fare per soddisfare l’occhio ciò che si fa in musica per soddisfare l’orecchio”) e di un pittore come Delacroix (“i colori sono la musica degli occhi e si combinano come delle note”) è all’origine dei tentativi di fusione operati dall’astrattismo di Kandinskij o dalle composizioni di Xenakis.

Basandosi sull’analogia tra la dinamica del suono e l’intensità della luce, tra la durata dei suoni e il ritmo di linee e forme, i legami tra arte musicale e arte pittorica si serrano progressivamente e, anche eludendo l’approfondimento di poetiche e correnti specifiche, si può osservare che una serie di termini si ritrovano utilizzati in entrambe le discipline.

Concetti musicali come ‘cromatismo’, ‘modulazione’, ‘gamma’, ‘timbro’, ‘accordo’, ‘ritmo’, ‘composizione’ cominciano a entrare a pieno titolo nel vocabolario pittorico e spesso movimenti innovativi in questo senso sono animati da pittori-musicisti (Kandinskij, Klee) o da compositori-pittori (Schönberg, Russolo). È in particolare la pittura a suggere nuova linfa dalla musica e nei primi trent’anni del secolo scorso le relazioni tra le due arti si possono sintetizzare in quattro tipi di approccio:

– l’applicazione di mezzi musicali alla tecnica pittorica (non per derivazione diretta ma per suggestione analogica) e alla ricerca di una teoria armonica del colore (Kandinskij);

– l’adozione di termini formali musicali nei titoli delle opere pittoriche: composizione, improvviso, variazioni, fuga, sonata (Kandinskij, Klee, Whistler, Cˇiurlionis, Delaunay, Kupka);

– la pittura di soggetti musicali e il ritratto di musicisti (Picasso, Matisse, Dalí, Braque, Klee, Kupka, Macke, Boccioni, Russolo);

– la riproduzione visiva di brani musicali specifici (Veronesi, Mondrian, Valensi, Blanc-Gatti).

Il sentimento del colore nei musicisti del Novecento viene rintracciato primariamente nelle parole di Debussy, ritenuto il sarto della veste sonora dell’impressionismo pittorico: “La musica è colore e tempo ritmati”.

Oltre a esternazioni esplicite di questo genere, l’attenzione al colore da parte dei musicisti del secolo scorso si evidenzia particolarmente sotto due aspetti:

– la presenza di colori o di termini derivati dalla pittura nei titoli delle composizioni (Musorgskij, Debussy, Skrjabin, Schönberg, Messiaen, Bliss, László, Višnegradskij, Arma);

– la costruzione e l’uso di particolari strumenti in grado di proiettare colori o fasci di luce in associazione ai suoni.

Così, a fianco di titoli come Farben (Colori, mattina d’estate sul lago), terzo dei Fünf Orchesterstücke op. 16 (1909) di Schönberg, troviamo la Colour Symphony con i suoi quattro movimenti porpora, rosso, blu e verde di Arthur Bliss (1922), gli Undici Preludi op. 10 (ultramarino, giallo, violetto, verde foglia, grigio, rosso, blu-ghiaccio, bianco, verde-mare, crescione e nero) dell’ungherese Alexander László (1895), e più tardi la Chronochromie (1959-1960) e i Couleurs de la Cité céleste (1963) di Messiaen, assieme a una serie di altri titoli che contemplano le parole ‘paesaggio’, ‘schizzo’, ‘quadro’, ‘ritratto’ e altri termini come ‘linea’, ‘figura’, ‘prisma’, di chiara derivazione pittorica.

Hans-Joachim Staude ha avuto un indubbio contatto con queste teorie e con il fermento pan-artistico del primo Novecento, avendo avuto diretta esperienza, negli anni della formazione giovanile, dell’ambiente parigino degli anni Venti e Trenta, pur non denotando una speciale propensione per un movimento particolare. Tutte le tendenze artistiche con le quali è entrato in contatto sembrano non aver lasciato traccia nella sua produzione, favorendo al contrario un netto rifiuto della contemporaneità, ma hanno di certo provocato un lavoro di ricerca introspettivo, poi sfociato in una più congeniale aderenza a certe espressioni dell’arte rappresentativa, secondo un senso di realismo intimista.

Il legame dell’artista con la musica è testimoniato da più parti, dalla parentela e dall’amicizia con musicisti di professione, come il cugino Werner Jägerhuber e il compositore Hans Kammeier, dal ricordo dei figli (“suonava il pianoforte in modo quasi professionale”), nonché nelle lettere e nei diari. È proprio nei diari che troviamo citati musicisti come Luigi Dallapiccola (si conobbero a Firenze già negli anni venti), ma troviamo soprattutto il giovane Staude immerso nella vita musicale di Amburgo e Monaco di Baviera, dove frequentava assiduamente i concerti e riportava nel suo diario osservazioni e commenti su Schubert, Beethoven, Bruckner e Brahms: “Per me spesso un concerto è godimento maggiore di una galleria di quadri”. È uno Staude che mostra però soprattutto come la sua propensione musicale non fosse solo puro amore per l’arte e la cultura, ma un innato e spiccato gusto del suono, da trasporre sulla tela.

H.-J. Staude al pianoforte nella sua casa

in Via delle Campora. (Anni Cinquanta)

L’idea di una musicalità intrinseca ai quadri si evince da una frase del 1923, che costituisce forse il manifesto della ricerca di un’unità tra suono e gesto pittorico durata l’intera vita: “Quando finalmente vedrò dei quadri in cui giù nel profondo si sente una melodia?”.

L’amicizia con il compositore Kammeier, nata a Monaco nel 1923, che, a fasi alterne, segnerà tutta l’esistenza di Staude, è motivo di fervidi scambi d’opinione sull’arte musicale, nonché forse di lezioni vere e proprie di composizione. Le opere su cui maggiormente si riflette sono i Lieder, ossia musica composta sulla base di un testo: “il frammento di natura è per il pittore poco più del testo per il compositore di un Lied”. E proprio quattro Lieder (composti ben trent’anni dopo le affermazioni fin qui citate) sembrano essere l’unica espressione concreta (e completa) dell’inclinazione compositiva di Staude.

Al di là di sporadiche citazioni, le riflessioni giovanili sulla musica non troveranno continuità negli scritti della maturità.

I manoscritti musicali

Quando entrai in possesso delle copie dei manoscritti musicali di Staude, rimasi inizialmente perplesso poiché, a prima vista, i brani sembravano incompleti, quasi fossero appunti di composizioni da completare; ma trascrivendoli mi accorsi che essi erano integri in tutta la loro realtà e che mi accingevo a svelarne la verità più profonda.

Nonostante alcune ingenuità di scrittura e alcune correzioni e cancellazioni che lasciano irrimediabilmente insoluta la restituzione grafica di alcuni frammenti (non permettendo di propendere per l’interpretazione esatta della durata delle note, del loro ritmo e di alcuni segni di alterazione), i brani denotano una certa coerenza di stile, evidenziata da alcune caratteristiche generali comuni:

– parte del pianoforte quasi esclusivamente notata sul rigo della mano sinistra (cosa che fa presupporre che Staude componesse al pianoforte, suonando con la mano destra la linea del canto);

– accordi notati in posizione lata, spesso nella regione grave della tastiera, con lo scopo di giocare sull’effetto riempitivo dei suoni armonici;

– largo uso delle triadi maggiori e minori, spesso in stato di primo rivolto;

– linea melodica cantabile e ben aderente al testo, con gesti a volte ‘madrigalistici’;

– tessitura vocale ampia;

– rare indicazioni di dinamica, che s’intende debbano essere desunte dal testo stesso.

I quattro Lieder, scritti tutti su testo di autori italiani, non sembrano essere stati composti per occasioni particolari o su richiesta, e la loro redazione è da datarsi con tutta probabilità tra l’autunno del 1952 e l’inverno del 1953; l’unico a riportare la data di composizione è il brano L’Infinito, marzo 1953, che sicuramente è stato composto per ultimo.

Vi è testimonianza di un tenore d’opera, Vincenzo Guerrieri, il quale avrebbe in più occasioni interpretato i brani in riunioni conviviali in casa Staude. Il legame tra Staude e il cantante risale a prima della guerra, quando il giovane Guerrieri prestava la sua opera come apprendista falegname in una bottega d’Oltrarno e si dilettava nel canto. Staude rimase affascinato dalla sua voce, lo convinse a dedicarsi al canto e lo aiutò a trovare un maestro.

Anche dopo la guerra, il pittore ebbe a cuore la sorte del giovane artista e si adoperò in più occasioni per agevolarne la carriera.

I brani

Ne li occhi porta… (Dante Alighieri, Vita Nova)

Citato in uno scritto del 1954, presenta qualche leggera variante testuale rispetto al testo dantesco originale. Gli accordi introduttivi del pianoforte enunciano i frammenti tematici della parte centrale. La forma della composizione, chiaramente delineata, è ternaria (A-B-A). L’uso della triade perfetta, spesso in posizione lata, dona un colore denso e ovattato ma non cupo, liberando armonici che non denunciano la mancanza della parte della mano destra (che compare nella parte B): le triadi, inoltre, donano un senso arcaizzante al tessuto sonoro, caratterizzandosi come un accompagnamento d’arpa. Sulle parole conclusive (“si è nuovo miracolo e gentile”), la linea melodica in recto tono è colorata dal cromatismo degli accordi.

Testo originale:

Ne li occhi porta la mia donna Amore,

per che si fa gentil ciò ch’ella mira;

ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira,

e cui saluta fa tremar lo core,

sì che, bassando il viso, tutto smore,

e d’ogni suo difetto allor sospira:

fugge dinanzi a lei superbia ed ira.

Aiutatemi, donne, farle onore.

Ogne dolcezza, ogne pensero umile

nasce nel core a chi parlar la sente,

ond’è laudato chi prima la vide.

Quel ch’ella par quando un poco sorride,

non si pò dicer né tenere a mente,

sì è novo miracolo e gentile.

Cerchi chi vuol le pompe… (Lorenzo de’ Medici, Comento)

È il più ardito in senso armonico. Il pianoforte, in un linguaggio graffiante, accompagna in un valzer sarcastico una distesa linea melodica, che in più punti (sulle parole ‘riso’, ‘lagni’, ‘fuggitive’, ‘augelletto’) presenta accenti madrigalistico-descrittivi. In calce al brano è riportato integralmente il testo.

Testo originale:

Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori,

le piazze, e templi e gli edifizii magni,

le delizie, il tesor, quale accompagni

mille duri pensier’, mille dolori.

Un verde praticel pien di bei fiori,

un rivolo che l’erba intorno bagni,

uno uccelletto che d’amor si lagni,

acqueta molto meglio i nostri ardori;

l’ombrose selve, e sassi e gli alti monti,

gli antri oscuri e le fère fugitive,

qualche leggiadra ninfa paurosa.

Quivi veggo io con pensier’ vaghi e pronti

le belle luci come fussin vive’

qui me le toglie ora una ora altra cosa.

Tu sa’ ch’io so, signor mio… (Michelangelo Buonarroti, Rime)

Il Lied è composto di due parti chiaramente distinte dall’uso della tonalità. Il senso tonale è in Staude fissato dall’uso consueto delle triadi, poi ‘sporcate’ da interni cromatismi. La mano destra sottolinea con accordi alcune punteggiature. La seconda parte presenta un tema di grande linearità e cantabilità. Il brano è dedicato a Edith Ballard, una cantante americana che all’epoca risiedeva a Firenze e che faceva parte di un gruppo vocale dedito all’esecuzione del repertorio madrigalistico, gruppo che ebbe anche modo di esibirsi in casa Staude. Gli accenti madrigalistici riscontrabili in questi Lieder e la scelta dei testi sono stati forse dettati anche da questa esperienza.

Testo originale:

Tu sa, ch’io so, signor mie, che tu sai

Ch’i veni per goderti più da presso;

E sai ch’i’ so, che tu sa’ c’i’ son desso:

A che più indugio a salutarci omai?

Se vera è la speranza che mi dai,

Se vero è ‘l buon desio che m’è concesso,

Rompasi il mur fra l’uno e l’altro messo;

Chè doppia forza hann’ i celati guai.

S’i’ amo sol di te, signor mie caro,

Quel che di te più ami, non ti sdegni;

Che l’un dell’altro spirto s’innamora,

Quel che nel tuo bel volto bramo e ‘mparo,

E mal compres’ è degli umani ingegni,

Chi ‘l vuol veder, convien che prima mora.

L’infinito (Giacomo Leopardi, Canti)

Meditativo e d’intenso liricismo. La contemplazione si riversa in una ricercata linea melodica che in più parti sfrutta il cromatismo con effetto di sorpresa. La mano destra è nuovamente solo accennata. La forma è più complessa (A-B-A-C). Il senso del madrigalismo diviene quasi onomatopeico nella parte affidata al pianoforte sulle parole “come il vento odo stormir”. Il brano si chiude con una rievocazione rielaborata del tema del vento che accompagna una sognante melodia discendente, di grande intimismo. È questo uno dei rarissimi esempi di musica scritta sull’Infinito di Leopardi: unico altro precedente a me noto è un Lied del 1921 per voce e pianoforte di Mario Castelnuovo Tedesco (compositore con il quale Staude fu senza dubbio in contatto e dal quale ricevette anche delle lezioni di composizione). Il manoscritto è l’unico a riportare la data (marzo 1953) e la firma dell’autore.

Testo originale:

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare.

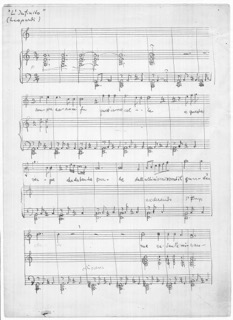

Autografo della composizione de L’infinito di Giacomo Leopardi, prima e ultima pagina.

È rimarchevole il fatto che, pur essendo tedesco e pur avendo scelto la forma del Lied come veicolo preferito del proprio pensiero musicale, Staude non abbia pensato di rivolgersi ai grandi autori della tradizione liederistica come Heine o Goethe (musicati da Schubert, Schumann, Brahms e Wolf), ma abbia riflettuto su testi di autori italiani, per giunta antichi, in una sorta di novella novecentesca Arcadia.

Tutto ciò a testimonianza di quanto la sua riflessione sul moderno lo abbia condotto alla ricerca continua di un ordine organico nella rappresentazione del reale. Il fatto poi che, pur essendo così vicino alla musica, Staude ci abbia lasciato solo questi brani fa pensare che le composizioni più genuine siano proprio contenute nei suoi quadri, i quali, se fossero analizzati applicando un criterio musicale (quindi in termini di ritmo, dinamica, cromatismo, tonalità ecc.) si svelerebbero forse in tutta la loro verità.

Una delle principali caratteristiche della pittura di Staude è, per sua ammissione, un certo senso di trattenimento del colore, il quale deve sommessamente cantare: e l’anelito di Staude, l’interiore necessità di far risuonare latenti melodie al fondo della tela è di certo il suo atto compositivo più alto e fecondo.

Questo saggio è ripreso dal volume Hans-Joachim Staude (1904-1973). Un pittore europeo in Italia, a cura di F. Poli, E. Pontiggia e J. Staude, Centro Di Edizioni, Firenze 2017, che contiene i risultati del convegno tenuto alla Fondazione Giorgio Cini, Venezia, nel novembre del 2015.

Dario Paolini, organista, cantore e direttore di coro, si è formato a Roma presso il Conservatorio di Santa Cecilia e il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Ha tenuto concerti per istituzioni quali Settembre Musica, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro Regio di Parma, Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2008 ha conseguito il dottorato in Organo con la tesi su I suoni dell’arcobaleno di Olivier Messiaen, pubblicata da Erreffe editore.

Antonello Maio, pianista, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Cosenza con il massimo dei voti e la lode. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento e vinto svariati primi premi nazionali e internazionali, sia come solista che come componente di gruppo da camera, e domina un vasto repertorio, da Bach fino ai contemporanei; ha tenuto concerti in molti paesi in Europa e nel mondo.