Biografia

Hans-Joachim Staude

Una vita per Firenze

di Angela Terzani Staude

1904-22: Da Haiti ad Amburgo. Gioventù

Hans-Joachim Staude, detto Hans-Jo, nasce il 13 dicembre 1904 a Port-au-Prince, sull’isola di Haiti, in un ambiente coloniale di esotica bellezza, come lo descrive Pierre Loti nei suoi romanzi. Il padre Hans-Carl, figlio di una vecchia famiglia di accademici tedeschi di Halle, è arrivato sull’isola attratto dal fascino dei tropici e ci vive come uomo d’affari. La madre Elsa Tippenhauer era nata a Port-au-Prince dal matrimonio di una donna di Haiti di origine francese e da un mercante amburghese.

-

Haiti 1905: Hans-Jo in braccio alla mamma,

con il padre e il fratello maggiore

Hans-Jo, come lo chiamano, trascorre la sua infanzia nelle Antille. Il padre viaggia fra le isole, la madre legge e suona il pianoforte con le signore della capitale. I colori intensi di frutti e fiori, il gaio cicaleccio francese delle zie e il rombo dei tamburi del vudù che giunge misterioso dalle montagne lontane rimarranno per sempre impressi nella sua memoria.

-

Port-au-Prince: la madre Elsa

sulla veranda di casa

Nel 1909, quando Hans-Jo ha cinque anni, la madre si trasferisce con i due figli ad Amburgo. Sono tempi ancora imperiali, l’arte ufficiale è carica di retorica. Ma i semi delle idee che cambieranno il mondo sono già stati gettati: il pensiero di Nietzsche, la psicoanalisi di Freud, il teatro di Strindberg, la musica di Schönberg, la pittura del giovane espressionismo tedesco…

La famiglia acquista una villa nella Körnerstrasse, vicino alla Alster, il lago nel centro della città, e ci va a vivere una vita borghese. La madre però, che già era stata educata ad Amburgo e che i fratelli chiamano per questo “la petite allemande”, inizia a leggere i primi volumi ‘proibiti’ e a frequentare i circoli dell’avanguardia artistica e intellettuale. Presto è una buona amica di Rosa Schapire.

- La casa di Amburgo

Con l’inizio della prima guerra mondiale il padre non può più lasciare Haiti per passare le estati con la famiglia in Germania, Hans-Jo cresce esclusivamente sotto l’influenza di questa donna piena di curiosità e di passione per la cultura. A 13 anni, sulla prima pagina di un quaderno destinato a quelli che chiama i suoi “Pensieri filosofici”, ma che per il resto rimane vuoto, scrive il testo con cui formula l’impegno della sua vita: „Chiunque – almeno chi cominci un po’ a pensare! – deve avere una sua concezione del mondo. La mia è la seguente: […] Voglio aiutare a costruire il possente edificio che lo spirito del passato ha eretto e che quello del presente continua ad erigere; e me ne andrò soddisfatto soltanto se, guardando indietro alla mia vita, potrò dirmi d’aver messo il mio spirito completamente al servizio del grandioso lavoro.“ (1917)

Un anno dopo vede la prima grande mostra di Edvard Munch ad Amburgo e inizia a disegnare. Affascinato dall’espressionismo tedesco, che con la sua rappresentazione dell'”universo interiore” apre nuove prospettive alla pittura, frequenta per alcuni anni Karl Schmidt-Rottluff ed i giovani pittori del movimento espressionistico ‘Die Brücke’.

Questi sono per il giovane Staude “i tempi delle mistiche conversazioni serali a Bellevue”, quando, con l’idealismo che era della sua generazione, Staude e gli amici come Fritz Rougemont, Heino Elkan, Adolf Schneider, Kostek Gutschow e il cugino Olaf Oloffson, s’impegnano a dedicare la vita al rinnovamento dell’arte e al miglioramento della cultura. Con un compagno di classe, Karl Broecker, Staude pubblica anche una piccola rivista, ‘Die Werdenden’ (Quelli che diventano), in cui riproduce le sue prime incisioni in legno.

A scuola, intanto, si immerge nella cultura classica tedesca. Nel saggio che scrive per l’esame di maturità presenta Friedrich Hölderlin, lamentando che la grandezza di questo poeta, uno dei massimi tedeschi, non sia ancora stata riconosciuta dalla cultura ufficiale. La vita di Hölderlin finisce nella pazzia e, riflettendo sul suo destino, Staude scrive: “In lui si compie, con spaventosa coerenza, la tragedia dell’artista; dell’artista come è visto dalla nostra civiltà dopo il Rinascimento, ossia da quando egli sembra aver perduto il suo significato per la società […]. Da allora ci siamo abituati a vedere nei grandi artisti i grandi sofferenti”. Suona il pianoforte così bene da far pensare che diventerà pianista.

- Hans-Jo quattordicenne al pianoforte

Invece nel 1920, Staude, sedicenne, decide di diventare pittore. Nei due anni che seguono una serie di viaggi lo porta a conoscere la grande arte del passato; gite nelle terre lungo il fiume Elba e in alta montagna lo mettono al confronto con la natura. Questa gli appare tanto possente e significativa, che nel 1921 a Praxmar, in una valle montana dell’Austria, si ripromette: “Finché vedrò un albero dipingerò”.

A poco a poco si allontana dall’espressionismo. “Fino all’espressionismo il compito dell’artista era stato quello di raffigurare la natura”, scrive ad Adolf Schneider. “Ruysdael, Caspar David Friedrich e Manet hanno dipinto il mondo com’era, o meglio, come sinceramente lo vedevano. L’espressionismo invece fa violenza alle forme della natura, preferendo quelle ‘contemplate dall’anima’: mette fin dall’inizio l’accento su ciò che dovrebbe restare inconscio, si gloria delle proprie emozioni”.

Nel 1922 Staude volta definitivamente le spalle all’espressionismo per dedicarsi all’osservazione della natura. “Disegnare davanti al vero adesso è tutto per me“, scrive all’amico Gutschow.

1923: Monaco. La ricerca dei maestri

Il desiderio di dipingere a tempo pieno, “di poter essere un lavoratore finalmente”, determina ora tutte le sue scelte personali. Persegue quelle che chiama “le mie visioni” e si spinge in quella che definisce “la mia direzione”. È impaziente di chiudere con la scuola, di partire per “il Sud dove l’arte fiorisce”. La prima tappa è Monaco di Baviera dove pensa di frequentare l’Accademia e di dipingere con Hugo Ernst Schnegg, un esponente del tardo impressionismo tedesco. A Monaco dovrebbe esserci anche Fritz Rougemont, “l’amico che capisce”, quello a cui lo lega “il senso di appartenere a una stessa epoca e a una volontà comune”.

Monaco però finisce per essere una delusione. Schnegg è assente, Fritz è partito per l’Italia e l’arrivo in questa città segna per Staude una brusca battuta d’arresto. “Debbo trovare me stesso”, scrive nel diario in cui annota senza pietà il suo smarrimento davanti all’immensità’ del compito che si è prefisso. “Sto combattendo di questi tempi una dura battaglia […]. È la battaglia per la nuova generazione. Per la nuova Germania, e per me stesso”. Della sua solitudine scrive: “La amo definitivamente ormai”. Della sua pittura: “Vedo la meta, ma la strada per arrivarci – se la si potesse conoscere!”

1923-24: Ancora Haiti. La luce

Nell’autunno del 1923 Staude s’imbarca per Haiti, “l’isola dove si impressero le prime immagini nella mia mente”. E’ in visita al padre e vi resta sei mesi.

L’isola era particolarissima. Con la sua magnifica natura, i resti di 400 anni di colonizzazione francese e poi del regno del primo imperatore nero che s’era lasciato dietro grandi castelli, Haiti era considerata la colonia più affascinante dell’emisfero occidentale. A questo si aggiungeva per Staude il lungo coinvolgimento della famiglia nelle vicende dell’isola. La madre discendeva da uno zio di Joseph Fouché che ai tempi di Napoleone si era rifugiato a Haiti come architetto; uno zio aveva progettato il porto di Port-au-Prince; una zia aveva fondato il leggendario Oloffson Hotel.

“Qui c’e’ sole, caldo, luce luminosa!” Staude scrive, riscoprendo le immagini dell’infanzia, appena arrivato a Port-au-Prince. Quel che lo seduce e lo libera è la vita fatta di colori intensi e di bei movimenti. In groppa al suo cavallo si butta nella grandezza esotica del paesaggio. “Cosa ne sa dei sensi chi non è mai stato nel sud”, scrive all’amico Elkan. Nelle notti tropicali “siede col cravattino nella veranda illuminata” e prende parte a cene e balli. Scopre il proprio talento per la vita mondana. E perché no? sembra dirsi. Nel giro di pochi mesi la sua calligrafia prende una nuova foga.

Anche a Haiti, però, non mancano i momenti mistici. Passa l’ultimo dell’anno sulle brulle vette di Furcy, solo con i negri della montagna e il loro vudù. “Se l’anima avesse un luogo di nascita, la mia sarebbe nata qui”, scrive alla madre. A volte, nella luce brillante dei pomeriggi, lo coglie la nostalgia delle cattedrali gotiche, “della penombra devota della Frauenkirche” di Monaco. Pensa spesso alla Germania, agli amici, al lavoro interrotto. Pensa ad Amburgo, “la bella città grigia sulla Alster”. In nessun viaggio, dice, “ho pensato così intensamente a casa come in questo.” E’ un europeo che si sente profondamente tale, non uno di quelli che si perdono nei tropici.

1924-25: Amburgo

Nella primavera del 1924, dopo sei mesi a Haiti, Staude ritorna ad Amburgo. La nave fa scalo a Genova. E’ la prima volta che mette piede in Italia, ma solo per poche ore. Non vuole fermarsi, non vuole visitare il paese.

Passa invece l’estate a Finkenwerder, sul mare del Nord, nel paesaggio brullo e cupo reso famoso dai dipinti di Paula Modersohn-Becker e del suo gruppo di Worpswede. E qui finalmente incontra Ernst-Hugo Schnegg di cui diventa allievo. “Schnegg – bavarese, 48 anni – dipinge col sangue e col pennello. Da lui imparo quel che in pittura è imparabile. Un gran bel mucchio di cose.”

L’inverno lo passa ad Amburgo, fra persone che tutte avranno un futuro, in ambienti di avanguardia, nelle case più vivaci della città. Frequenta casa Sudek, nascosta “nei giardini stregati di Fonteney”, la casa dei banchieri Warburg dove, durante un ballo in maschera, conosce Renate Moenckeberg, una giovane donna nata in una delle famiglie più colte e influenti della città. Un giorno diventerà sua moglie.

Della sua pittura è scontento. Nella primavera del 1925, con Schnegg e un gruppo di giovani pittori parte per il suo primo viaggio in Italia.

1925-28: L’ Italia. Il paesaggio trovato

Gli anni giovanili di Staude sono dominati da una profonda inquietudine che lo tiene in continuo movimento. Il giovane pittore è alla ricerca di un paesaggio in cui riconoscersi, “del paesaggio che mi porto dentro”. Ha “visioni di quadri”, ma non sa come tradurle in pittura. Deve trovare il quadro fuori da sé, nel mondo, nella natura. E deve trovargli la forma, ben sapendo che “anche quella ci sarà data dalla natura”.

Ma dove sarà questa natura, questo paesaggio che contiene le forme delle sue visioni?

Viaggia, guarda. Guarda i grandi maestri. Guarda il mondo. Per molti anni ha evitato l’Italia. La nostalgia dell’Italia è presente in ogni tedesco che abbia letto Goethe. Ogni pittore ci è sempre andato e a Staude pare fin troppo ovvio che ci voglia andare anche lui.

Eppure, una volta arrivato in Italia, Staude si ritrova presto davanti al paesaggio cercato. A Taormina si sente in crescente disaccordo con il “cattivo impressionismo” del maestro Schnegg e comincia a ordinare il soggetto in “masse di ombra e di luce” perché diventi chiara “l’anatomia del quadro”. Ad Arezzo riconosce negli affreschi di Piero della Francesca la pittura nella sua manifestazione più alta di ordine, solidità e unità coloristica, e la sua intenzione pittorica si chiarisce. A Firenze decide di staccarsi dal gruppo e di fermarsi. Ha trovato, nel senso più vasto della parola, il paesaggio con l’ordine che cercava.

“Firenze. Innanzitutto è la gente”, scrive a Heino Elkan. E a Gutschow: „E poi la terra! Un ondeggiare di colline, ma costruite, formate”. In Toscana il sole illumina uomini e cose con una inesorabile precisione permettendo all’artista di fare uno studio della natura che semplicemente non è realizzabile fra le nebbie del nord. Non a caso Staude trova in Toscana, insieme all’ordine del paesaggio, anche i suoi grandi maestri: Giotto, Masaccio, Piero della Francesca. Perché arte e paesaggio sono intimamente legati. Ora prenderà forma anche il quadro.

In questo suo primo soggiorno fiorentino Staude vive una vita semplice, in camere d’affitto (la prima in Via Guicciardini) e allo studio con i suoi modelli. Maja e Paul Winteler (lei è sorella di Albert Einstein) abitano in una casa colonica a Sesto Fiorentino, nella classica campagna toscana – un’oasi da loro battezzata “Samos” – e diventano la sua nuova famiglia. Il primo pittore italiano che incontra e con il quale s’intende profondamente è Giovanni Colacicchi, che da Anagni si era da poco trasferito a Firenze.

“Mi trovo in un magnifico torrente di lavoro […] Ancora non so come vorrò mai ripartire da qui”, scrive a Gutschow nel 1925.

-

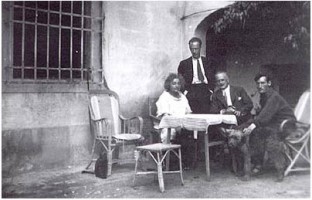

Staude (in piedi), Maja Einstein Winteler, lo zio Georg Staude

e Paul Winteler a Sesto Fiorentino

Pur non avendo affatto rinunciato all’intenzione di partecipare al rinnovamento dell’arte del suo tempo (“Dobbiamo essere qualcosa di più che degli arabeschi al margine. Ruote nell’ingranaggio del mondo! Ah, se tornasse ad essere possibile!” scrive in una lettera del 1927 ad Adolf Schneider), non dice più di voler lavorare “per la nuova Germania”. Si sente, anzi, sempre più europeo, sente una responsabilità verso l’arte europea in generale, non quella di una nazione o di un popolo in particolare.

Fra il 1926 e il 1928, davanti all’arte italiana, Staude costruisce le basi della propria convinzione artistica chiarendosi una volta per tutte i criteri del suo lavoro. I suoi quaderni e le sue lettere di quegli anni sono testimoni di questo rigoroso processo intellettuale sul quale non ritornerà più.

Il suo stupore dinanzi alla nuova terra d’adozione non diminuisce con il passare degli anni. “Il numero delle cosiddette ‘persone semplici’ che dicono cose e hanno ‘forme’ più nobili delle nostre, secondo la mia esperienza non fa che aumentare”, scriverà da anziano alla pittrice Odi Kasper. “La singolare sorta di spiritualità che si manifesta in questo paesaggio, affiora talvolta anche in un colloquio, in un gesto”.

Intorno alla metà del 1928, dopo un grave esaurimento nervoso causato dall’intensità con cui aveva lavorato, gli viene il dubbio che sia troppo ovvio, troppo scontato essere felici a Firenze, e con una decisione contraria a tutti i suoi istinti mette fine a questo soggiorno e ritorna ad Amburgo.

1928: Interludio ad Amburgo

Ad Amburgo Staude rientra nella vecchia, vivacissima cerchia che ruota ora intorno agli storici d’arte Erwin Panofsky, Ernst Cassirer e Aby Warburg, il fondatore del Warburg-Institut (di cui l’amico Fritz Rougemont è diventato uno stipendiato). Dipinge, ha successo, vende bene, ma Renate lo ricorderà più tardi come agitatissimo e irrequieto durante l’intero periodo. Ad Amburgo, infatti, Staude viene colto dal dubbio che lasciare Firenze sia stato un grave errore.

Vi si aggiunge che, con la fine degli anni venti, le grandi speranze del primo dopoguerra iniziano, in Germania, a declinare. Si delineano inoltre alcune differenze profonde fra lui e l’amico Rougemont, il quale in seguito diventerà un ardente nazista.

Nel 1929 la borsa crolla e il padre va in fallimento. Staude in un primo momento non ne soffre. Con i soldi che si era guadagnato con le vendite dei suoi quadri, parte per Parigi per studiare la pittura degli impressionisti francesi di cui si cominciava allora a parlare.

1929: Parigi. Nuovi maestri

All’atelier ‘La Grande Chaumière’, dove dipinge, Staude incontra lo scultore austriaco Ludwig Kasper (1893 – 1945), che aveva già conosciuto nel 1923 durante il suo soggiorno a Monaco: di origini contadine, è un uomo brusco e taciturno, ma nel corso delle loro visite al Jeu de Paume, dove sono esposte le opere degli impressionisti francesi, Staude si accorge che questo seguace dello scultore Adolf Hildebrand e del pittore Hans von Marées ha qualcosa di fondamentale da insegnargli e, quasi con violenza, lo costringe a dargli almeno qualche lezione. In quella occasione per Staude così decisiva, nascono due opere di cui soltanto queste fotografie ci sono giunte attraverso gli anni della guerra:

- Lo scultore Ludwig Kasper, 1929

-

Ludwig Kasper: ritratto

di H.-J. Staude, 1929

Davanti ai quadri di Cézanne e dei suoi contemporanei, Kasper gli parla dunque del concetto della ” forma”, un’idea che definisce la grande arte di ogni epoca e di ogni cultura e che aiuta Staude a vedere meglio le proprie intenzioni artistiche. “Nessuno come Cézanne ha superato ‘alberi’, ‘case’, ‘facce’, eccetera, per farne gli elementi compositivi di un quadro”, scriverà anni dopo a un amico. “Ci ha tenuti tutti a balia”.

La scomposizione del “motivo” nei suoi elementi di spazio, volume, luce e ombra, e la successiva composizione del quadro sulla base di valori coloristici e formali, dettati unicamente dalla “legge intrinseca al quadro stesso” saranno alla base di tutta la pittura di Staude. Vedere la realtà di oggi attraverso la grande forma di sempre: ecco l’imperativo che Parigi gli insegna e Kasper gli fa comprendere.

Durante questo suo soggiorno parigino, Staude riconosce dunque in Cézanne, come anche in Degas e Manet, i suoi maestri più diretti, i suoi precursori. Con loro dialoga, a loro si paragona, e questo dialogo con i francesi continuerà attraverso gli anni, fino a uno degli ultimi giorni della sua vita quando, davanti a un acquarello di Manet che gli viene mostrato, gli occhi gli si illuminano: “Magistrale – e così contemporaneo!”

Per Staude, la contemporaneità, l’essere figlio del proprio tempo è un valore essenziale in ogni espressione artistica. Per questo Parigi, dove l’arte e la letteratura moderna sono nate, resterà sempre un polo delle sue nostalgie. La strada è dunque trovata, ma l’inquietudine resta.

1929-40: Firenze. Il quadro

Poi, durante un breve soggiorno a Mont-de-Marsan in Provenza, dov’è andato a riposarsi in casa di una cugina francese, Staude vede dalla finestra un fico, e davanti all’apparizione di quel fico – che per lui dev’essere stata come l’apparizione dell’Italia stessa – riconosce il proprio errore. Il giorno dopo fa le valige e parte per Firenze. Vi giunge la domenica di Pentecoste e si siede a scrivere una lettera all’amico Elkan sotto il fico di casa Winteler, nella piena campagna toscana. Questo è il suo paesaggio, questo “è il paesaggio che mi porto dentro”, e non se lo sarebbe più negato.

Della Germania nei dieci anni successivi non parlerà più molto. Gli amici degli anni giovanili vanno per la loro strada. È però indubbio che la formazione intellettuale di Staude è radicata là, nella tradizione dell’idealismo e del romanticismo tedesco, ed è con quello spirito che ora si installa a Firenze e si mette al lavoro.

Dopo Parigi e la lezione di Kasper, Firenze diventa il suo banco di prova. Ha capito di che stoffa sia fatta la buona pittura, ora deve dimostrarlo. Se al suo primo arrivo a Firenze Staude aveva trovato il suo paesaggio, al secondo dipingerà il suo quadro. Per questo però ci vorranno anni di duro lavoro.

Intanto mette radice in città. Va a vivere per alcuni mesi alla Villa Romana, la casa degli artisti tedeschi a Firenze, alla quale resterà legato anche in seguito grazie al suo sodalizio artistico e alla sua amicizia con il nuovo direttore, il pittore Hans Purrmann.

Nel 1930 trova casa in Via delle Campora. Le finestre della villa cinquecentesca, costruita per una nipote del Machiavelli, si aprono sui grandi campi. Le colline e i contadini dei poderi attorno diventano i suoi modelli, e la sera gli insegnano a cantare gli stornelli toscani accompagnandosi con la chitarra. “Voglio credere che questo sia il porto in cui dopo tanti vagabondaggi sono approdato. Il mio ‘Port-au-Prince'”, scrive a Heino Elkan.

-

Villa Fossi, la casa in Via delle Campora,

dove Staude visse dal 1930 fino alla fine.

Per uno dei casi fortunati di cui la sua vita era punteggiata, Staude trova anche uno studio ai piedi della collina di Bellosguardo, nel vecchio convento di San Francesco di Paola che apparteneva alla famiglia Brewster. Liesel Brewster era figlia dello scultore Adolf Hildebrand, che qui era vissuto e qui aveva lavorato insieme all’amico Hans von Marées: i due maestri ai quali Staude era legato dai fili tessuti da Ludwig Kasper.

“Imparare a vedere è tutto”, aveva detto Hans von Marées. Staude nella sua vita ha cercato di fare appunto questo, pur rendendosi perfettamente conto che “ci vuole tanto tempo prima che gli occhi incomincino a vedere davvero!” Un viaggio in Spagna nel 1931, per studiare Velazquez, lo rafforza nelle sue convinzioni.

Dal 1934 al 1937 Staude segue un corso di Nudo all’Accademia di Firenze. Il corso è diretto da Felice Carena che presto diventa anche un amico, come lo diventano i pittori Giovanni Colacicchi, Emanuele Cavalli, Giorgio Settala, Filippo De Pisis, Toni Stadler, lo storico d’arte Friedrich Kriegbaum (poi direttore dell’Istituto Germanico di Storia dell’Arte) e molti altri.

- Staude (primo a sinistra) a lezione di pittura all’Accademia di Belle Arti

-

La Signora col ricciolo, 1937 – il quadro

fu dipinto all’Accademia di Firenze,

vedi la foto accanto

Olio su tela, cm 92 x 68

Le notizie che nei primi anni trenta gli giungono da casa sono preoccupanti. Hitler va al potere. Heino Elkan viene perseguitato e deve emigrare. Finisce l’amicizia con Fritz Rougemont, divenuto un ardente nazista. Il padre muore e la madre viene a vivere a Firenze con lui. Staude ha un nuovo esaurimento nervoso e l’insonnia rimane da allora una compagna delle sue notti.

Di arte parla sempre meno. Dipinge. “Chi dipinge non dovrebbe mai parlare d’arte, e soprattutto non dovrebbe volerla fare. Dobbiamo voler fare natura: anche per il fatto stesso che non siamo Dio, quel che ne verrà fuori sarà arte”, aveva scritto a Monaco nel suo diario del 1923. Continua però ad annotare sporadicamente i suoi pensieri sulla pittura nei blocchetti da disegno che si porta sempre dietro e nelle lettere che scrive alla gente più varia.

La musica, di cui a Monaco aveva scritto che “non ha niente a che fare con le mie visioni: essa è il mio modo di sognare”, continua però a occupare un posto importantissimo nella sua vita. Non passa sera senza che si metta al pianoforte. Prima della guerra prendeva lezioni di composizione da Mario Castelnuovo-Tedesco, negli anni successivi metterà in musica sonetti di Dante e di Lorenzo il Magnifico, poesie di Michelangelo e di Leopardi. I suoi contatti con cantanti e musicisti si susseguono nel tempo, alla fine riprende una vecchia amicizia con Luigi Dallapiccola. Come ricorda Vittorio de Santis, un amico violinista fiorentino, Staude nella musica dava libero corso “al suo romanticismo raffinato e intelligente, umano e misterioso”, a quel “lirismo”, da lui stesso riconosciuto, al quale in pittura aveva messo freno venendo a vivere in Toscana.

Il nuovo amico è Christopher Norris, un giovane inglese, studioso d’arte di eccezionale talento, che Staude aveva conosciuto nel 1931 al Prado davanti a un Velazquez. Fra loro si crea un’amicizia che durerà una vita, ma non quel sodalizio produttivo, quel movimento per il rinnovamento dell’arte nel quale Staude aveva riposto le sue speranze. Gli incontri sono tanti e vari, ma nel fondo egli resta solo.

Nel 1938 si sposa. Renate Moenckeberg, l’amica conosciuta nell’inverno del 1923 ad Amburgo, aveva lavorato come architetto in Svezia ed era venuta a trovarlo regolarmente d’estate in Italia. Con una profonda comprensione per il suo impegno nella pittura, lei continuerà a fare l’architetto a Firenze, restandogli al fianco fino alla fine.

- Ad Amburgo al matrimonio con Renate, 1938

Nello stesso anno Staude apre la sua prima mostra personale a Firenze. Un successo. Ha trentatré anni. L’anno successivo nasce la figlia Angela, e la gioia di avere una famiglia è grande. La famiglia gli dà sostegno, serenità, rimediando in parte all’eterna solitudine dell’artista. La sua vita acquista così un aspetto di “normalità” alla quale, come un Tonio Kröger, tanto aspirava.

Anche ‘il quadro’ si fa avanti (alcuni dei suoi ritratti più forti sono di questi anni). Una mostra a Firenze nel 1940 e una a Roma nel 1942 si concludono entrambe con un successo.

1940-45: L’Italia in guerra

Il fascismo non impedisce a Firenze di attraversare negli anni trenta il periodo più splendido di questo secolo. Città e campagna sono all’apice della loro bellezza e fanno da cornice ad una vita culturale e mondana che solo la guerra spazzerà via.

Le case ospitali di Bernard Berenson, di Charles e Olga Loeser, dei Passigli, dei Sattler, dei Pasetti, dei Franchetti, degli Anrep, dei Brewster e dei Gronau, le case dell’aristocrazia e dell’alta borghesia della città, accolgono gli studiosi e gli artisti europei che fanno, o faranno parlare di sé. Hans-Jo, che i fiorentini chiamano ormai “Anzio”, partecipa a questa vita con il suo quasi proustiano talento per la mondanità. Marie-José, principessa di Piemonte e brevemente regina d’Italia, nel 1941 diventa prima sua allieva di tedesco, poi anche amica e protettrice.

Staude frequentava l’istituto Germanico di Storia dell’Arte che era diretto con grande successo dal suo amico Friedrich Kriegbaum. Agli stipendiati Werner Haftmann, Wolfgang Lotz, Ludwig Heydenteich e Herbert Siebenhüner dopo il 1933 si unirono gli studiosi, artisti e musicisti che dapprima trovarono in Italia la più amichevole ospitalità e arricchirono a loro volta il clima culturale di Firenze con il loro sapere. Per un periodo Staude condivise il suo appartamento con lo storico d’arte Walter Paatz, allora all’Istituto Germanico di storia dell’arte a Firenze, e con lo storico Nicolai Rubinstein, divenuto più tardi un esperto di chiara fama della Firenze medicea.

-

Friedrich Kriegbaum, 1932

Olio su legno, cm 61 x 50

-

Felice Carena,1960

Pastello su carta, cm 49 x 64

-

Toni Stadler, 1966

Pastello su carta, cm 40 x 35

Ugualmente frequentava la Villa Romana, che sotto la direzione di Hans Purrmann aveva aperto le sue porte alla vita culturale fiorentina. Era legato da intenzioni artistiche affini agli scultori Toni Stadler e Emy Roeder che vi lavoravano come stipendiati; ma soprattutto con lo stesso Purrmann, “con cui spesso andavo a dipingere paesaggi e che in genere è rimasto l’unico pittore con cui mi legava una certa identità di visione di quello che è la vera ‘peinture’ “.

Lo scoppio della guerra colpisce Staude profondamente. L’inimicizia e la distruzione in Europa – in cui credeva non in senso politico, ma come entità culturale – equivale per lui alla distruzione di uno dei grandi patrimoni dell’umanità. Soffre d’essere tedesco, di appartenere a quelli che usano la violenza e parlano di nazionalismo quando lui crede nel contrario, e s’impegna ad arginare questa tendenza (vedi i temi che fa scrivere ai suoi allievi di tedesco e l’introduzione con cui li pubblica).

Nel 1942 è richiamato nella Luftwaffe, e stazionato, come interprete, in Italia. Per tre anni non dipinge quasi più. “Le quotidiane notizie di distruzioni ti fanno sentire come sotto una cappa di piombo […]. Non ci sono mezzi materiali contro questo ostinato materialismo. Solo da qualcosa di spirituale può venire la guarigione”, scrive alla madre. Nel 1943 Renate deve trasferirsi con Angela in Germania. Lui stesso stringe durante la guerra le nuove amicizie che lo accompagneranno lungo la seconda metà della sua vita.

-

Il caporale della Luftwaffe

con sua figlia Angela davanti a casa.

Nel 1945, durante la ritirata tedesca, Staude riesce, nelle vicinanze di Milano, ad allontanarsi dal camion militare che lo sta riportando in Germania. Getta l’uniforme e si nasconde con l’aiuto di amici partigiani; poi si arrende agli americani: gli è impensabile lasciare l’Italia. Dopo alcuni mesi di prigionia ritorna a Firenze nell’agosto 1945, e di questo nuovo ritorno all’amata città – dove ritrova la madre incolume e la casa e lo studio miracolosamente intatti – scrive a Renate che è come se la vita gli venisse regalata per la seconda volta.

Riprende la sua pittura; la società però sta cambiando radicalmente e la sua “carriera”, che prima della guerra si era così bene avviata, non decolla più. “L’esistenza ha qualcosa di stranamente provvisorio”, scrive nel 1948 all’amico Hans Kammeier, il musicista cui era diventato amico a Monaco. “Ogni ordine e ogni misura paiono minati. E il futuro avanza dietro a una maschera nemica.”

1945-73: Firenze. La pittura

In questa terza e ultima parte della vita di Staude – quasi trent’anni di lavoro ininterrotto – tradizione e contemporaneità, realtà e rappresentazione, tecnica e forma si traducono nel quadro.

La sua pittura subisce grandi evoluzioni. Il mondo che raffigura è quello dell’uomo solo dopo l’esperienza della guerra. “La nuova religione, quella della solitudine dell’uomo”, di cui aveva scritto da giovanissimo, si sottende a tutto il suo lavoro. La sua vita, quieta ora, concentrata su sempre le stesse cose e “infinitamente meno mondana”, permette al quadro di uscire all’aperto con forza.

- Dipingendo a Piazza di Porta Romana

Verso l’esterno Staude è un padre di famiglia (il figlio Jacopo è nato in Germania nel 1944, nel 1947 moglie e figli sono tornati a Firenze) che per guadagnarsi da vivere dà lezioni di pittura e di storia dell’arte alle giovani americane nei collegi sulle colline di Bellosguardo e allo studio in via de’ Serragli. E’ un maestro nato ed insegnare gli piace. Insegnare è comunicare, insegnare è tramandare: per lui sono due funzioni dell’arte. “L’essere continuamente circondato da persone che vogliono imparare mi toglie quel senso di solitudine che spesso un artista avverte”, dirà alla fine alla giornalista Neera Fallaci. Attraverso l’insegnamento della storia dell’arte si mantiene in un colloquio continuo con i maestri del passato. Li chiama “i miei antenati” e ne trae conferme e ispirazioni.

- Con le allieve del collegio di Bellosguardo

Dei giovani che passano dal suo studio, uno dei più intelligenti e profondi è, nel 1941, Lorenzo Milani, il futuro prete ribelle. Quando, nel giro di un anno, questi decide di prendere i voti del sacerdozio, al suo maestro di pittura lo spiega così: “È tutta colpa tua. Sei tu ad avermi parlato della necessità di cercare l’essenziale, di eliminare tutti i dettagli e di semplificare; di vedere ogni soggetto come un’unità in cui ogni parte dipende dall’altra […]. Non mi bastava più cercare questi rapporti fra i colori, e così ho preso un’altra direzione.”

Della propria “direzione” Staude è sempre più sicuro, anche se l’arte che va di moda non sembra in alcun modo dargli ragione. “La solitudine a cui mi condanno rompendo i rapporti con tutti quelli che vanno per la maggiore, mi spaventa sempre di meno”, scrive alla madre. Nessuna delle mostre personali con cui quasi annualmente si ripresenta al pubblico trova molta eco. Staude resta praticamente isolato con la sua pittura e per uno come lui, che sognava il ruolo dell’artista nella società del Rinascimento, questo era particolarmente doloroso. Si consola pensando a Cézanne, che tanto aveva desiderato che almeno un suo quadro fosse esposto al “Salon” di Parigi e che era stato ugualmente deluso.

Privatamente però, il suo lavoro viene apprezzato. E la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti acquista cinque quadri, gli Uffizi un disegno e un autoritratto per il loro Gabinetto. Collezionisti europei e americani passano dal suo studio e centinaia di quadri vengono venduti così.

La sua vita, mai facile, resta però ricca e sfaccettata. Musica fatta nel bel salone di Via delle Campora (Maja Winteler, partendo dall’Italia nel 1938, gli aveva lasciato il pianoforte a coda che Albert Einstein le aveva regalato), viaggi, incontri e conversazioni con i più umili e i più colti personaggi del suo tempo s’intrecciarono in quella “bella tela di ragno” di cui parlerà alla fine.

- Renate col figlio Jacopo nei campi sotto casa

Durante i suoi frequenti soggiorni estivi a Venezia o a Roma – due tappe importantissime nella sua pittura – Staude si allontana dal “nobile grigio-verde fiorentino” per scoprire forme e colori più esuberanti.

Per dipingere queste forme e questi colori in tutta la loro trasparenza e luminosità, nel 1955, durante un lungo soggiorno romano, si rivolge al pastello. Con questa tecnica, da lui portata nel corso degli anni alla maestria, produce molti dei suoi lavori migliori. Ma quando cerca di tradurre la lezione del pastello in olio, si scontra con grandi difficoltà. Il grave esaurimento nervoso del 1957 è il risultato di questa lotta per la tecnica, della continua assenza di un riconoscimento pubblico, nonché della speranza nuovamente delusa che il sodalizio artistico con il giovane scultore Hans Kaunat possa sfociare in una collaborazione duratura. Niente però riesce a distoglierlo dallo sforzo di realizzare sulla tela “quel che ho nella testa da ormai tanto tempo”, come scrive all’allieva parigina Françoise d’Origny-Simon.

-

Lo scultore Hans Kaunat, 1956

Disegno su carta

Nel 1956 una mostra lo riporta ad Amburgo, riaprendogli un mondo che gli si manifesta inaspettatamente familiare. “Cercherò, d’ora innanzi, di starmene con due gambe su questa bella terra – una a Firenze e una ad Amburgo”, scrive a Christopher Norris.

Nel 1962 muore la madre e scompare con lei l’ultimo legame col mondo colorato e melodioso della sua infanzia haitiana.

Nel 1963 l’Accademia di Firenze allestisce nelle proprie sale una grande mostra antologica dell’opera di Staude. Presentata nel catalogo da Ulrich Middeldorf, il direttore dell’Istituto Germanico di Storia dell’arte a Firenze e uno dei più decisi estimatori della sua pittura, la mostra attira se non l’attenzione dei critici, almeno quella di nuovi ammiratori e collezionisti.

Nello stesso anno Staude incomincia a trasformare in giardino il pezzo di terra abbandonato che circonda il suo studio di fianco al parco Torrigiani, in via de’ Serragli 148. Questo giardino, con i suoi alberi e fiori, gli offrirà i motivi per i suoi ultimi quadri. In questo giardino si raduneranno anche gli ultimi allievi, quelli più particolari e a lui più cari: quattro o cinque giovani fiorentini di semplici origini, la cui “devozione” lo accompagnerà fino agli ultimi giorni. Per un attimo nasce addirittura il sogno che “Il Giardino” possa diventare il nome di quel movimento artistico di cui Staude non ha mai finito di sognare. Ma quando, nel 1966, la mostra alla Galleria III, con la quale Staude e gli allievi si presentano collettivamente al pubblico, rimane senza eco, anche quel sogno muore.

- Al pianoforte nella sua casa in Via delle Campora

Fin dall’inizio della sua vita fiorentina, Staude si era scelto i suoi modelli fra la gente del popolo. Contadine, posteggiatori, garzoni, calzolai, ristoratori e artigiani lo interessano per le forme monumentali delle loro anonime teste. “Cerco di far venire allo studio queste figure, per le quali in verità sono rimasto qua”, scrive nel 1957 ad un amico, lo scultore Heinz Theuerjahr. Verso la fine degli anni cinquanta queste figure incominciano a interessarlo, o meglio a “riguardarlo”, soprattutto “nei loro atteggiamenti quotidiani”. Nascono così L’uomo in tram, Il ciclista, La ragazza con l’ombrello, L’uomo con il giornale, Il giardiniere, Lo spazzino, e molti altri ancora. Anche la serie chiamata Le Cascine (1962-66) – figure di uomini e donne distesi nell’erba o in movimento tra gli alberi del parco cittadino – è il risultato di questo interesse sempre minore per l’individuo, sempre maggiore per figure, volumi e colori.

- Nel giardino del suo studio, con gli allievi

Negli anni sessanta arrivano sul mercato i colori acrilici e i problemi tecnici di Staude si risolvono. “Finalmente ho trovato nella nuova tempera acrilica i colori che fanno per me […]. Il dipinto ha una luminosità e una trasparenza, che a olio non ho saputo realizzarle“, scrive al cugino Olaf Oloffson.

Nell’estate 1966 Staude va a riposarsi a Castagno d’Andrea, un piccolo luogo di villeggiatura nell’Appennino toscano. “Paesaggi montani – chi mai li ha saputi dipingere? A parte i cinesi e i giapponesi, non saprei”, aveva scritto alla madre nel 1957. Ora la sfida “di tutti questi verdi”, così come l’assenza dell’uomo, lo affascinano completamente, per cui finisce per gettarsi sull’unico soggetto che aveva sempre ritenuto indipingibile. “Quante volte dovrò ancora innamorarmi di un luogo? […] Mi sento come stregato!” scrive a Christopher Norris. Ritorna a Castagno per quattro estati di seguito. Dice che il paesaggio gli ricorda le montagne di Haiti.

- Dipingendo a Castagno d’Andrea

Se a Roma e Venezia Staude rientrava nella solita cerchia di pittori ed amici ai quali da anni era legato, a Castagno diventa una figura solitaria. La mattina esce con il cavalletto dalla camera presa in affitto per andare ai suoi “motivi” nei prati; la sera si limita a fare due chiacchiere con un villeggiante all’unico bar. “Le mie giornate si compongono di cinque o sei ore di lavoro e di ore di stanchezza”, scrive alla figlia. “Spazzo la casa, faccio il bucato e parlo con l’autista della Sita che arriva alle una e mangia con me”.

Nell’autunno del 1968 fa un lungo, bellissimo viaggio attraverso l’Europa che lo riporta anche a Parigi ed Amburgo: “Un preziosissimo ricordo”. A partire dal 1970, non va neppure più a Castagno e passa anche le estati a dipingere a Firenze. Dipinge gli hippies, i nuovi capelloni dalle pose “disordinate”, e l’amato giardino, la cui vegetazione cresce ormai così rigogliosa, che anche di quello si dirà che pare “tropicale”, “haitiano”.

L’uomo con cui parla di tutto questo, della sua visione dell’arte e della vita, è Giorgio Colli, il filosofo al quale dobbiamo l’edizione critica delle opere di Nietzsche, l’ultimo amico.

La sua pittura non lo opprime più con i suoi problemi. Li ha risolti: “Credo di riuscirci ormai”. I quadri dell’ultimo decennio con il loro ‘aspetto rabbioso’ (angry look, come lui stesso si esprime) lo provano. Alla sua pittura ha aggiunto una buona dose di sensualità ed esuberanza – le stesse che al suo primo incontro con Firenze erano state intimidite.

Buona parte del lavoro è stata fatta e il suo animo fragile si rasserena. C’è come un lento, quotidiano prepararsi a tirare le somme al concludersi della vita, alla fine. Dice (esattamente come Cézanne e van Gogh e Marées e molti altri prima di lui) di non aver fatto molto di più per la pittura che tramandarla e aprirle una nuova strada. “Forse ci sarà qualcuno (anche fra i giovani) disposto ad accettare la mia proposta: che in pittura quel che c’è di più bello è il guardare; che il guardare ci conduce in profondità maggiori dell’escogitare; che l’invenzione è la stessa cosa del guardare, dell’osservare creativo; che insomma l’apparenza e il suo significato coincidono”, scrive nel 1971 all’amico Herbert Schmidt-Colinet. E a Christopher Norris: “Forse i miei quadri possono indicare la direzione nella quale varrebbe la pena di perseverare”. Proprio questo a tredici anni si era ripromesso di fare. “E alla fine la vita è la poesia più bella”.

Finalmente, nel 1972, pare che si presenti l’occasione perché il circolo si chiuda anche pubblicamente. A quella che dovrebbe essere una grande mostra retrospettiva ad Amburgo, organizzata con l’aiuto dell’amico e banchiere Eric Warburg, Staude, ormai 68enne, si prepara con la stessa trepidazione con cui da diciannovenne si era preparato a partire per Monaco. L’idea è di ritornare nella città che cinquant’anni prima ha lasciato per dimostrarle che la promessa artistica è stata mantenuta.

Quella mostra si svolge in modo tragico, grottesco. I quadri vengono fermati alla frontiera italiana, l’inaugurazione avviene a pareti vuote. Staude dice di sentirsi “colpito dalle frecce avvelenate del vudù”.

Un anno dopo muore a Firenze. “Dobbiamo diventare invisibili dietro ai nostri quadri: il lavoro deve emergere; non noi”, aveva scritto in una delle ultime lettere alla figlia.

- Staude e Firenze

Questo articolo è una versione ampliata della biografia pubblicata nel catalogo della mostra a Palazzo Pitti nel 1996.

Cronologia

| 1904 | Nasce a Port-au-Prince, Haiti, come secondo figlio di genitori tedeschi. |

|---|---|

| 1909 | La madre si trasferisce ad Amburgo con i due figli. |

| 1918 | Comincia a disegnare. Vede la prima grande mostra di Edvard Munch ad Amburgo. Entusiasta dell’Espressionismo tedesco, studia col pittore Schmidt-Rottluff del movimento “Die Brücke”. |

| 1921 | Si allontana dall’Espressionismo per darsi all’osservazione della natura. |

| 1923 | Studia pittura a Monaco. Poi, per sei mesi, va in visita dal padre a Haiti. |

| 1924 | Amburgo. Studia con H. E. Schnegg, pittore del tardo Impressionismo tedesco. |

| 1925 | Parte per l’Italia con Schnegg e i suoi studenti. A Firenze decide di lasciare il gruppo e di fermarsi. |

| 1928 | Ritorna ad Amburgo. Nuovo tentativo di vivere e dipingere nel nord. |

| 1928-29 | Parigi. Studia Cézanne e gli impressionisti francesi. Incontra lo scultore Ludwig Kasper, che avrà un’influenza decisiva sulla sua pittura. |

| 1929 | Si stabilisce definitivamente a Firenze. |

| 1930-42 | Partecipa alla splendida vita culturale della città. Appartiene alla cerchia intorno a Maja Winteler-Einstein e a Bernard Berenson. |

| 1935-38 | Dipinge all’Accademia delle Arti e del Disegno, come allievo di Felice Ca rena. |

| 1938 | Sposa l’architetto Renate Moenckeberg di Amburgo.1938-42 I primi allievi giungono al suo studio. Mostre di successo a Firenze, Milano e Roma fino al suo arruolamento nell’esercito tedesco. |

| 1942-45 | Servizio militare nella Wehrmacht come interprete. |

| 1945-73 | Dipinge e insegna a Firenze. Durante l’estate dipinge anche a Venezia e a Roma, successivamente sugli Appennini toscani. Sviluppa una tecnica personale dei pastelli. Realizza annualmente almeno un’esposizione personale a Firenze, Venezia, Roma o Milano ed anche ad Amburgo (1956, 1972) e a Colonia (1957). Collezionisti Europei e Americani visitano il suo studio. Durante questi anni la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti acquista cinque suoi quadri, gli Uffizi un disegno e un autoritratto. |

| 1963 | L’accademia delle Belle Arti a Firenze gli dedica una retrospettiva. 1972 L’ul tima grande esposizione a Amburgo. |

| 1973 | Muore a Firenze il 23 luglio. Viene sepolto nel Cimitero degli Allori.1996 Pa lazzo Pitti a Firenze organizza una grande mostra di Staude come documento del Novecento Italiano, l’Italiano Classico Moderno. |

| 2001 | Esposizione personale alla Spandauer Zitadelle, Berlino. |

| 2015 | Mostra e convegno di studi presso la Fondazione Giorgio Cini a Venezia |

Esposizioni

| 1938 | Firenze, Galleria Schacky |

|---|---|

| 1940 | Firenze, Lyceum |

| 1942 | Roma, Galleria di Roma |

| 1942 | Milano, Galleria Duomo |

| 1948 | Firenze, Galleria Michelangelo |

| 1951 | Firenze, Galleria Vigna Nuova |

| 1955 | Firenze, Galleria Spinetti |

| 1955 | Roma, Galleria Il Camino |

| 1956 | Amburgo, Italienisches Kulturinstitut |

| 1957 | Firenze, Galleria Vigna Nuova |

| 1957 | Colonia, Italienisches Kulturinstitut |

| 1959 | Venezia, Galleria Santo Stefano |

| 1960 | Padova, Galleria Le Stagioni |

| 1963 | Firenze, Accademia delle Arti e del Disegno |

| 1965 | Firenze, Saletta Gonnelli |

| 1966 | Firenze, Galleria III |

| 1968 | Firenze, Saletta Gonnelli |

| 1969 | Firenze, Galleria Vaccarino |

| 1971 | Firenze, Il Mirteto |

| 1971 | Firenze, Galleria Vaccarino |

| 1972 | Amburgo, Italienisches Kulturinstitut |

| 1996 | Firenze, Galleria d’arte Moderna di Palazzo Pitti |

| 2001 | Berlino, Spandauer Zitadelle |

| 2001 | Amburgo, Handelskammer |

| 2015 | Venezia, Fondazione Giorgio Cini |